Der „Kulturzug“ Berlin – Breslau der nur einmal täglich am Wochenende verkehrt, ist die einzige Direktverbindung zwischen diesen beiden Städten. Ein kluger Schachzug der Initiatoren: Ein bisschen Kulturangebot auf der Fahrt, Förderung eingeholt, das ganze professionell an die Presse lanciert und schon kommt die Deutsche Bahn nicht mehr so richtig aus der Zwickmühle heraus. Wenigstens von Mai bis September muss sie nun zähneknirschend exakt den Zumutungen nachkommen, die sie am meisten hasst: Bahnstrecken bedienen, Lücken in der Infrastruktur schließen, international denken und – igitt! – Passagiere befördern.

Gemeinsam mit den Kollegen Roman und Michael werde ich auf der Rückfahrt nach Berlin den Mitreisenden aus Büchern von Horst Evers und Ronja von Rönne vorlesen. Und so sitzen wir nun am Sonntagmorgen im Frühstücksraum eines Breslauer Hotels.

Am Buffet fällt uns ein Paar auf. Der Mann ist rechteckig, die Frau eher rund. Mir kommt ein imaginäres Bilderbuch in den Sinn, das Kleinkindern spielerisch die Wunder der Geometrie näher bringt: Das kleine Rechteck und der kleine Kreis begegnen sich auf dem verwunschenen Kästchenpapier. Sie können sich erst nicht leiden, lernen sich dann aber besser kennen. Am Ende werden sie schier unzertrennliche Freunde und gehen zusammen mit der Raute ein Dreiecksverhältnis ein. Die Geschichte ist obendrein ein Lehrstück für Vielfalt, Toleranz und gegen Vorurteile.

Der rechteckige Mann hat einen quadratischen Kopf mit ungesund roter Gesichtsfarbe. Er trägt eine kurze Hose und ein graues T-Shirt. Auf dem Rücken steht in Frakturschrift „Oberschlesien“. Gerade hier in Niederschlesien kann man das durchaus als Statement werten. Die Frau und er setzen sich an einen Tisch, an den sich nach und nach weitere Freunde, respektive Kameraden gesellen: ähnlicher Phänotyp, ebenfalls kurze Hosen und drei von ihnen tragen Shirts mit der Aufschrift „’Der Dritte Weg‘ – National. Sozial. Revolutionär“.

Frühstücksnazis also. In Breslau. Ab heute sage ich lieber Wrocław, um mich mit denen nicht gemein zu machen. Wollten die bloß gucken, wie Oma so lebte? Oder bereiten sie die Wiedereingliederung des Gaus Schlesien in das Reichsgebiet vor? Und da besetzen sie als erstes schon mal den Frühstücksraum des Hotels „Piast“ am Hauptbahnhof. So als strategischen Brückenkopf.

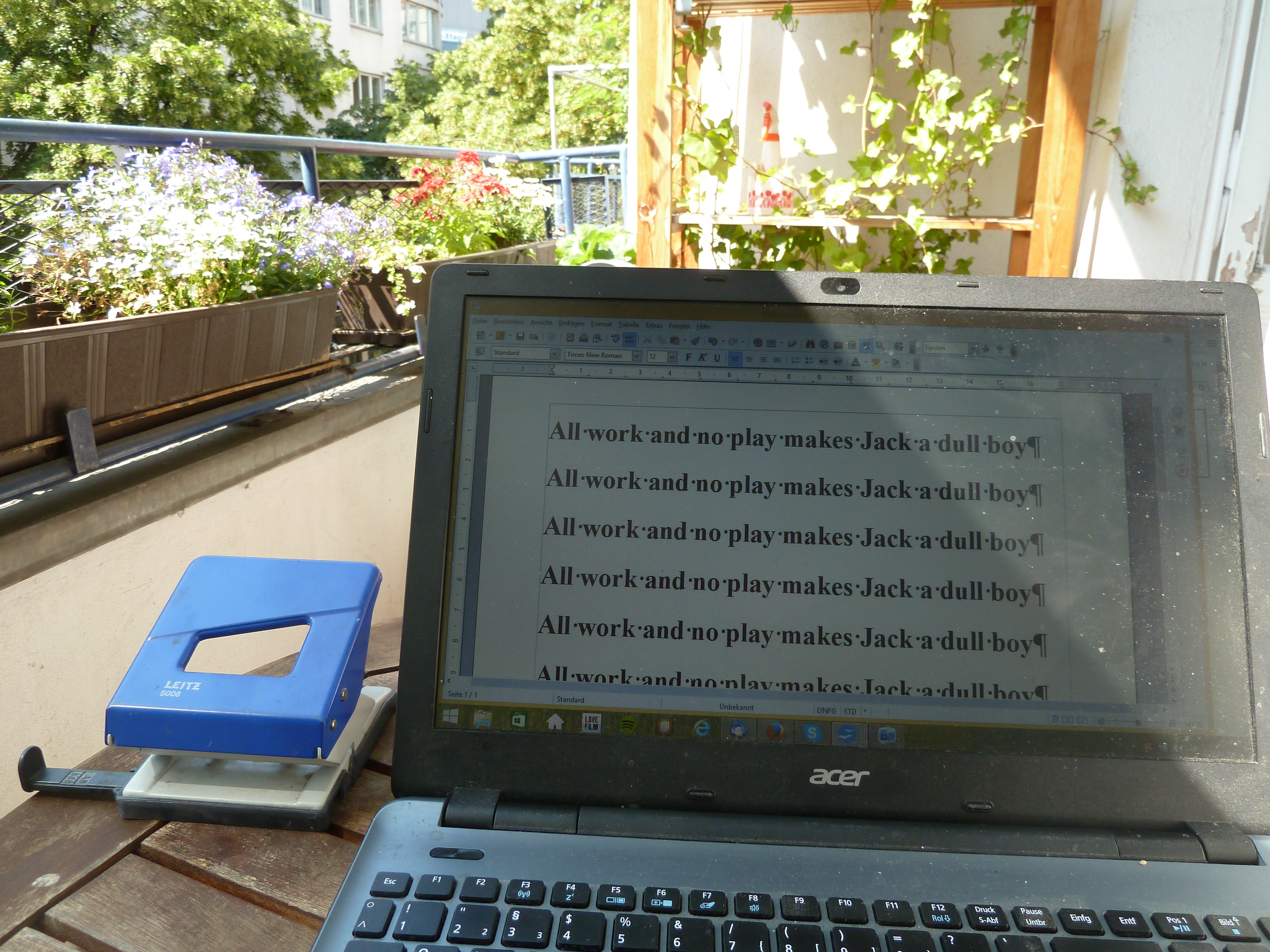

Natürlich weiß der feuerrote Quadratschädel nicht, dass die Nazis die Frakturschrift überhaupt erst abgeschafft haben. Die war ihnen viel zu verspielt. Sie bevorzugten klare Linien, nationalsozialistische Kunst am Buchstaben. Heute würden sie wohl den Schrifttyp Arial verwenden. Da passt sogar der Name.

Apropos feuerroter Quadratschädel: Natürlich möchte ich nicht in die beliebte Falle tappen, Nazis ausgerechnet über ihr Aussehen zu dissen, für das sie ja nichts können. So, als gäbe es keine echten Argumente gegen sie. Aber dieser Choleriker aus dem Medizinlehrbuch nährt in mir nun mal die berechtigte Hoffnung, dass ihn das hochexplosive Gemisch aus Alkoholismus, Bosheit und Bluthochdruck zeitnah und mit Schmackes ans hintere Ende von Odins Tafel katapultieren wird. Und das wäre in der Tat ein großer Gewinn für die Menschheit.

Lautes, heiseres Lachen dringt zu uns herüber. Es ist ein geradezu klischeehaftes Bösewichtgelächter. Auf ihren internetfähigen Mobiltelefonen zeigen sie sich gegenseitig irgendwelche Clips. Wahrscheinlich rechte Konzerte, brennende Wohnheime, sterbende Menschen mit dunkler Hautfarbe. Sie haben offensichtlich großen Spaß. Auch das Rührei schmeckt ihnen.

Ich werde ein wenig neidisch. „Warum sind böse Menschen bloß immer so fröhlich?“, frage ich an unserem Tisch die Kollegen. „Das ist doch irgendwie ungerecht.“ Denn wir sind alle drei eher stille Charaktere, so auf typische, leicht verhuschte Autorenart. Ich selber bin dazu noch meistens ziemlich traurig. Dabei sind wir doch die Guten. Also zumindest in Relation zu denen. Da müssten wir doch eigentlich viel vergnügter sein.

Die beiden nicken stumm. Sie wirken einmal mehr völlig niedergeschlagen. Vielleicht, kommt mir auf einmal in so einem unerhörten Lottmann-Twist der Gedanke, der meinem gesamten bisherigen Leben das Etikett „Entwertet“ aufkleben würde, haben die Bösen ja einfach Recht. Und deshalb freuen sie sich. Guten Gewissens. Denn sie sind in Wahrheit die Guten und wir sind die Bösen. Bestimmt sind andere Menschen wirklich weniger wert und wir wussten es nur nicht, weil das Prinzip uns vollkommen unlogisch erschien. Die Krone der Schöpfung wäre demnach tatsächlich der rechteckige, deutsche Mann. Viele Afrikaner können ja auch ganz schlecht deutsch. Hat denn darüber überhaupt schon mal einer von uns neunmalklugen Kulturfolgern nachgedacht? Am deutschen Schlesien muss die Welt genesien. Und sicher habt ihr alle schon mal ner Frau, die ihre Tage kriegt, beim Einparken zugesehen. Au Backe. Vor meinem inneren Auge entblättern sich Zusammenhänge wie untote Burlesuqe-Tänzerinnen.

Vielleicht gehe ich nachher mal kurz rüber und starte eine unverbindliche („Heil Hitler, Kameraden. Habt ihr irgendwo die Frühstücksflocken gesehen?“) Unterhaltung. Und dann frage ich sie so ganz nebenbei nach ihrem Geheimnis: Wie man es schafft, aus Ungerechtigkeit und Hass so viel Lebensfreude zu schöpfen und derart mit sich im Reinen zu sein. Während Unsereiner in seiner ethischen Sackgasse verbittert vor sich hin heult bis zum jüngsten Tag oder bis zum Endsieg der Anderen.

Nach dem Frühstück fahren wieder runter zu den Zimmern. Als sich die Fahrstuhltür in der falschen Etage öffnet, glotzt uns von draußen einer der Nazis entgegen: dumm, ernst und rechteckig. „Dritter Stock“, labert einer von uns wie ein Liftboy: „Damenkonfektion, Kurzwaren, Führerhauptquartier.“ Die Tür schließt sich, zum Glück auch einigermaßen zügig. Und dann müssen wir endlich doch ein bisschen lachen.