Es ist ein Samstagabend im Winter. An einer Art Loch in der Wand harren wir in der Kälte aus, vor uns eine hundert Meter lange Schlange: eine Wohnungsbesichtigung, Vernissage oder der beste Gemüsedöner Schönebergs? Nein, wir warten auf die Booster-Impfung. Die Leute sind mit Termin da und ohne, das macht offensichtlich keinen Unterschied. Am Ende der Schlange sind wir alle gleich.

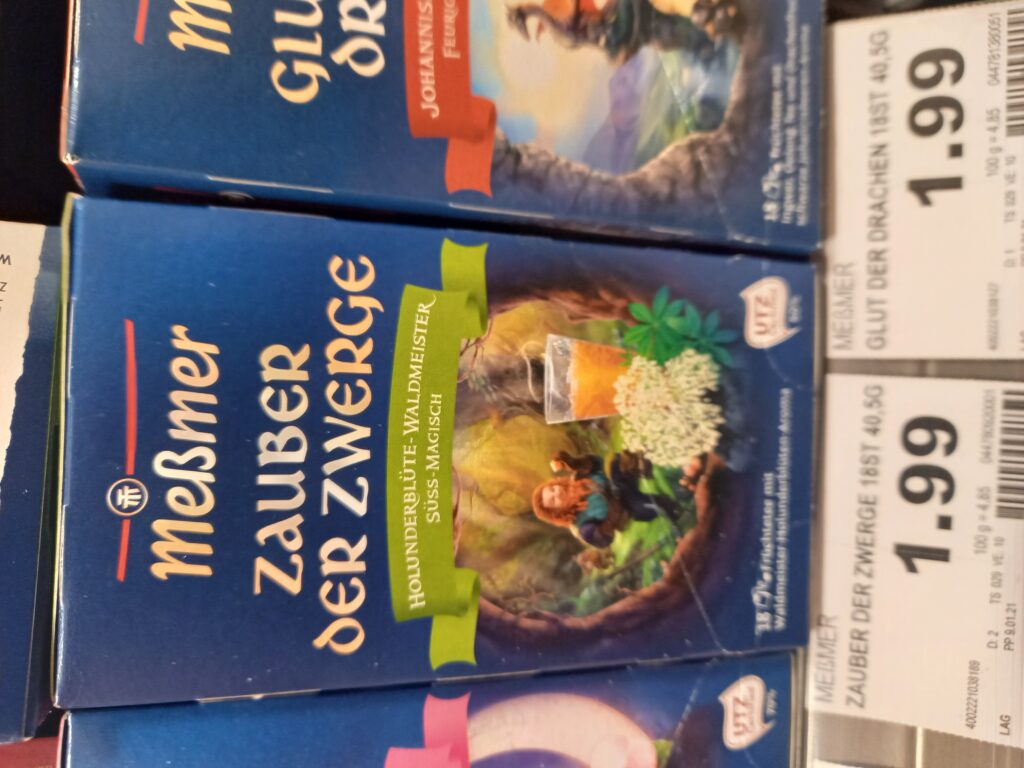

Ich komme mir erwählt vor, als holte ich mir heimlich Superkräfte oder einen Zaubertrank. Als sogenannter Boomer gelte ich in der öffentlichen Meinung nicht als sonderlich erhaltenswerte Lebensform und dennoch verschaffe ich mir listig einen Überlebensvorteil – ein Schelm, der hierin keinen Zusammenhang erkennt. Ein bisschen ist Boostern auch wie Lebenspunkte zu horten bei einem Fantasyspiel. Mein character könnte wie andere Mitspieler auch Abenteuer-, Gold-, oder Machtpunkte sammeln, doch ich setze alles auf die Karte Leben.

Auch die regelmäßige Einnahme von Vitamin D und Bier in der dunklen Jahreszeit dient einem Auslesevorsprung, der umso besser greift, solange ich solches Herrschaftswissen für mich behalte. Sollen die andern doch verrecken, lautet meine Devise. Nett ist das nicht, doch das letzte Zeugnis hat keine Betragensnote, und ich bin ohnehin nicht mit dem Ziel angetreten, am Lebensende mit 100.000 Likes, Bienchen oder Sympathiepunkten in die Grube zu fahren. Davon kann ich mir nichts kaufen, und schon gar keine neuen Lebenspunkte.

Unsere Schlangennachbarn sehen das offenbar genauso. Nett ist für sie nicht nur die kleine Schwester von scheiße, sondern auch die von ungeimpft. Das ist hier sichtlich keine Veranstaltung für Risikogruppen und organisatorisch schwer Erreichbare. Wir sind vorwiegend zwischen 30 und 60, und tendenziell eher bildungsbürgerlich; eine hält ein Buch (richtig herum!) in der Hand, auch Englisch ist zu hören, manche haben sogar ne Brille. Wir wirken wie Leute, die bereit und in der Lage sind, die evolutionären Ellenbogen auszufahren, und auf einer Website wie Doctolib zur Not auch noch drei Klicks weiterzublättern, um sich hier zusammen mit fünfhundert anderen Topcheckern eine klandestine Vorzugsbehandlung zu krallen. Im Grunde ist das hier ein sozialdarwinistischer Prozess analog zur Gentrifizierung, nur dass der eine nach Wohnraum und der andere nach Überleben segregiert.

Nach einer Dreiviertelstunde bin ich dran, und kriege nun schon meine dritte Sorte Impfstoff. Damit bin ich besser kreuzimprägniert als Siegfried und Achilles zusammen. Die sagenhaften Pfeifen haben sich verarschen lassen, ich lasse mich boostern. Jetzt müsste es wirklich mit dem Teufel zugehen, wenn ich noch an dem Scheiß krepiere. Ok, Boomster!

Mein Ehrgeiz ist es jedenfalls, am Ende als einziger Mensch auf der ganzen Welt übrigzubleiben. Hundertster Booster, zweihundertste Mutante, dreihundertste Nachimpfung – irgendwann steigen die anderen alle nacheinander aus aus diesem Chicken Game, dieser Reise nach Jerusalem mit acht Milliarden Stühlen. Von da an muss ich mich selber spritzen und auch die Vakzine weiter entwickeln; ach nein, muss ich nicht, schließlich kann mich dann niemand mehr anstecken. Das ist ZeroCovid in Reinform.

Nun wird manche fragen: „Was machst du denn dann so völlig allein auf der Welt?“ Ganz einfach, erst mal ordentlich chillen, so ohne Laubsauger, nerviges Gelaber und blöde Fragen. Ich muss auch keine Maske mehr tragen. Und keine Hose. Alles gehört mir. Ich komme überall rein, ohne Beschränkungen, kann überall umsonst tanken und hoffe, dass die Konservendosen nicht zu schnell verfallen.