Die Fußballkneipe an der Ecke hat die Rollläden heruntergelassen. Der Aufbruch muss überstürzt gewesen sein, so als wären die Leben aller von einem Moment auf den anderen dornröschenhaft eingefroren. Ein ähnlicher Effekt wie in Pompeji, wo man unter der Vulkanasche des Vesuvs sogar noch die gut erhaltenen Abdrücke schreckensweiter Gesichter fand, zusammengekauerte Körper, im Todeskampf oder auch in letzter Umarmung, und selbst ein bereits zur Flucht gesatteltes Pferd.

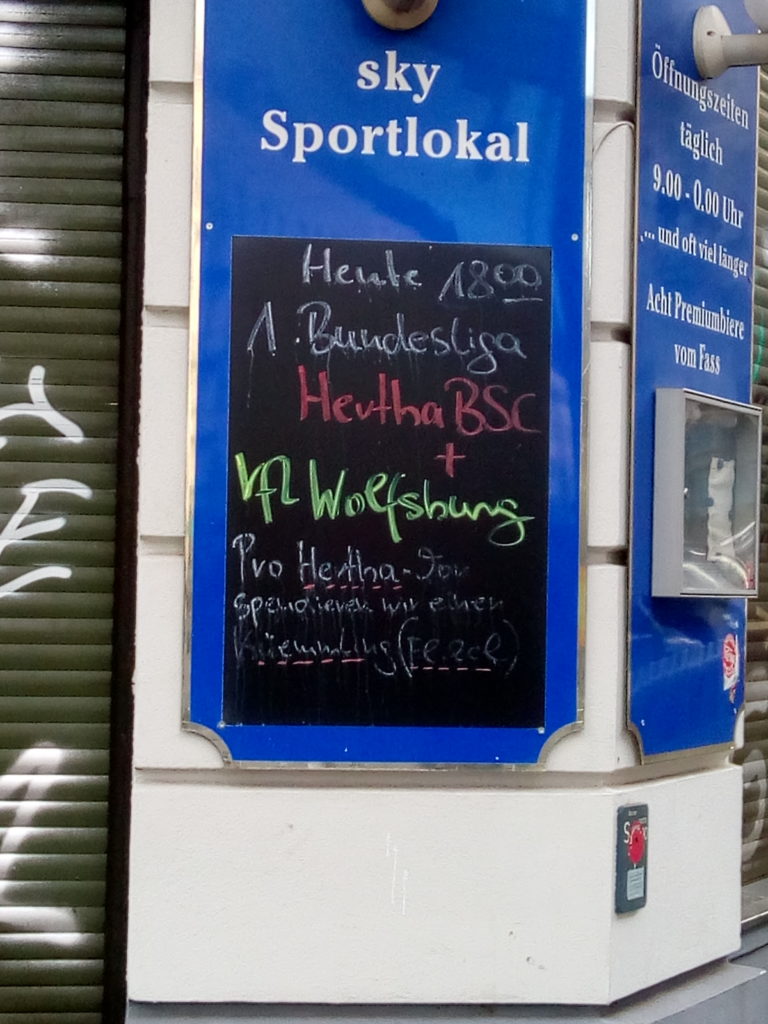

Hier ist es fast noch gruseliger. Auf der Tafel neben der Eingangstür steht in Kreide noch immer die Ankündigung der letzten hier im Fernsehen gezeigten Bundesligapartie. Es war das Sonntagabendspiel, am Tag darauf begann der neue Lockdown. Über drei Wochen ist das her – die Ankündigung liest sich nun wie bedeutungslos gewordene Runen aus einer anderen Zeit und einer anderen Welt. Die Gäste, die den Laden mal so unnachahmlich brummen ließen, sind zuhause, woanders oder tot. Es hat etwas von einem Katastrophenfilm.

Doch was mir mehr als alles andere eiskalte Schauer über den Rücken jagt, ist ein teuflisches, in seiner apokalyptischen Symbolik ungeheures Detail. Denn nicht etwa Real Madrid gegen den FC Barcelona wird dort angepriesen, und auch nicht Bayern gegen Dortmund, sondern Hertha BSC gegen den VFL Wolfsburg.

Eine Spielpaarung also, die schon an sich nach Vergeblichkeit riecht, nach absoluter Sinnferne, Verfall, Verwesung und dem Ende der Welt. Tod gegen Elend, ein jämmerliches Geisterspiel schon vor Corona. Wer hier noch an Zufall glauben möchte, glaubt auch nicht ehrlich an Gespenster. Es ist ein Treppenwitz der Weltuntergangsgeschichte, ein Wink mit dem brennenden Zaunpfahl direkt aus der Hölle. Als wäre die Uhr am Doomsday ausgerechnet um sechs Uhr sechsundsechzig mitteleuropäischer Endzeit für immer stehengeblieben.

Vor meinem inneren Auge erscheint in HD-Breitwand eine verlassene Westernstadt; der Wind heult zu einer Melodie von Ennio Morricone durch die Straßen und treibt einen vereinzelten Tumbleweed vor sich her. Alles ist wie ausgestorben, doch in den Häusern steht noch immer das Mittagessen auf den Tischen, Bohnen mit Speck, in dem sich als letzte hier verbliebene Lebewesen nun die Maden tummeln. Die Bewohner sind offenbar Hals über Kopf geflohen, von den Banditen verschleppt oder getötet worden. Die Schwingtür des Saloons quietscht im Wind: Ist dort vielleicht noch jemand am Leben? Doch da sitzt nur ein Toter mit einer Kugel im Kopf vor seinem Whiskyglas, dessen Inhalt längst verdunstet ist. Neben der Bar befindet sich ein Aushang mit den pandemiebedingt geänderten Öffnungszeiten für das hauseigene Bordell im ersten Stock, Steckbriefen, die unter der Scheinalternative „Dead or Alive“ um Mithilfe bei der Ergreifung von Pferde-, Hühner- und Tagedieben bitten, sowie eine Ankündigung des allabendlichen Shootouts zwischen Dorfdepp und Deputy um 18 Uhr draußen vorm Saloon: Hertha BSC gegen VFL Wolfsburg.

In diesem Moment weiß die Fremde: Diese verfluchte Stadt wird nie wieder bewohnt sein, und das ist auch gut so.