Die Süddeutsche Zeitung prangert die Überlegung, wer geimpft sei, könne eventuell auch schon wieder ins Kino oder Restaurant gehen, als „Sonderbehandlung“ an, die „Neid und Konkurrenz begünstigen“ würde.

Ja, schon klar. Wenn ich nicht ins Kino darf, sollen geimpfte Krankenschwestern auch nicht ins Kino dürfen. Denn wenn ich weiß, die sitzen nach ihrer Doppelschicht in der Intensiv genauso dumm zuhause rum wie ich, fühle ich mich doch gleich viel besser. Denn sonst werde ich neidisch, und das darf nicht passieren, denn das ist ja irgendwie ganz schlimm.

Fast noch mehr als die sicher unabsichtliche Verwendung des Nazi-Begriffs „Sonderbehandlung“ stört mich ihre Grundannahme: Alle Leute sind neidisch und das ist ganz normal und dem muss man unbedingt Rechnung tragen. Missgunst, Neid und Eifersucht sind folglich schützenswerte menschliche Eigenschaften, nach denen sich auch die Politik auszurichten hat.

Aber man kann doch dieses komische Menschenbild dann auch ihren eigenen Neid vermutlich wie einen kostbaren Schatz pflegender Leute nicht zum Maßstab für Entscheidungen machen; man muss doch nicht alle Regeln passgerecht auf unreife Persönlichkeiten ohne Frustrationstoleranz zuschneidern, so wie damals, als man zur Belohnung für die Pogrome in Rostock-Lichtenhagen die Asylgesetze verschärfte. Und wenn jemand seine Frau umbringt, weil die sich von ihm trennen will: Tja, dann müssen wir halt die Gesetze so ändern, dass sich die gnädigen Herren nicht mehr schlecht fühlen?

Gilt denn jetzt schon als doof, wer vorsichtig anspricht, dass es ja immerhin ein Anfang wäre, wenn es erst mal wenigstens ein paar weniger Leuten scheiße ginge als nötig beziehungsweise eben unnötig. Denn dass man Dinge frei tun darf, ist doch sowieso der Normalfall und nicht die große, erlaubnispflichtige Ausnahme, ein Zuckerle von Mutti Staat für eine Eins in Betragen. Schon vergessen?

Die Zeitung hält ihre Mitbürger offenbar durch die Bank für noch bescheuerter und gemeiner als sie eh schon sind. Klar kann sich ungerecht behandelt fühlen, wer möchte. Genauso wie jeder gerne fühlen kann, dass bald der Große Schokoladenkeks mit lautem Gebrumm auf Erden landet und uns alle auf seinem weichen braunen Rücken mit ins virologenfreie Leckerland nimmt. Aber der Irrsinn der Leichtgläubigen kann doch nicht als Grundlage für Pandemiemaßnahmen dienen.

Ganz davon abgesehen haben die Personengruppen, die dann „begünstigt“ wären, ja sonst schon unhinterfragt genügend Nachteile zu tragen, ob vor oder während, ob wegen oder nicht wegen der Pandemie, und oft auch alles auf einmal. Das gilt auch für gesunde Alte, denen wir doch eine möglichst uneingeschränkte Qualität gerade ihrer letzten guten Jahre wünschen sollten. Die sollen jetzt, obwohl geimpft, gefälligst mit uns Jüngeren zusammen verzichten? Einfach so? Das ist keine Solidarität. Ich blutjunger Hüpfer habe doch viel mehr Möglichkeiten auch abseits der ausgetretenen Pfade.

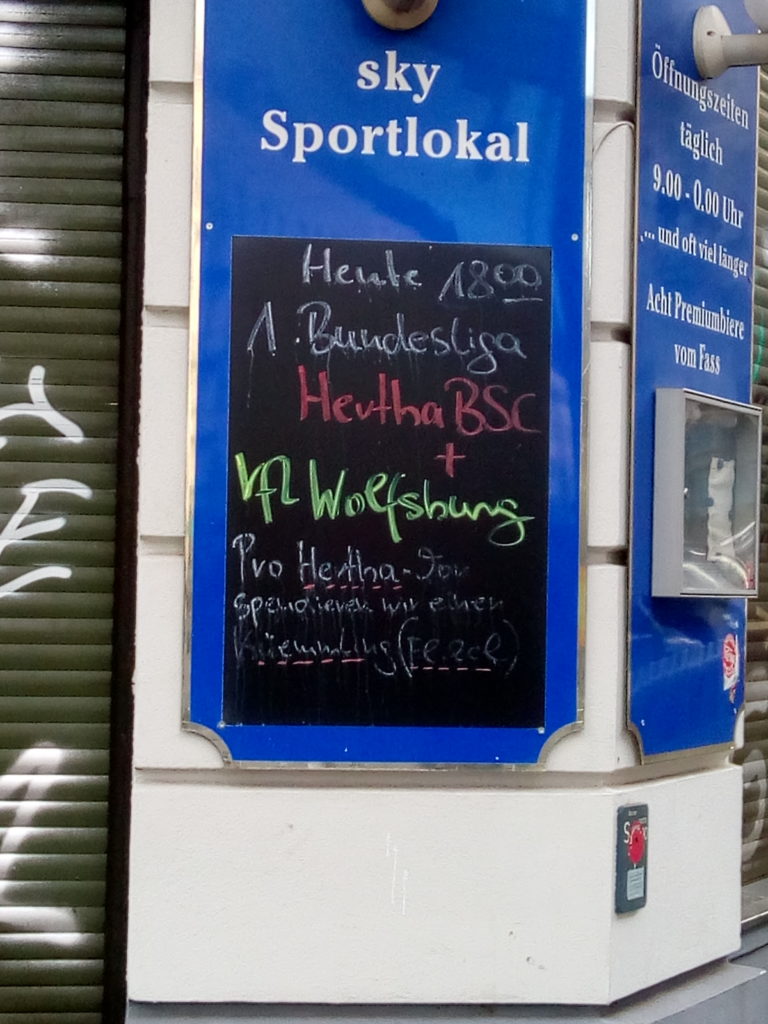

Wenn im Sommer dann die Geimpften im Restaurant vor ihren Seniorentellern sitzen, kann ich im angenehm leeren Park in Ruhe mein Bier trinken, zusammen mit all den anderen, die dank der großartigen Organisation bis 2022 auf die Impfung warten. Das wird trotzdem schön. Zum Vergleich: Was absolut nicht schön ist, ist krank zu sein oder tot, ist Krankheit oder Tod von nahestehenden Menschen, ist im Gefängnis, Heim, Lager, Krankenhaus oder an einem ungeliebten Arbeitsplatz eingesperrt zu sein, ist Hunger, Kälte, Angst und Einsamkeit. Das wäre es dann aber auch schon so ziemlich. Neid auf die Barbesuche geschützter Vorerkrankter gehört jedenfalls nicht dazu. Ich freue mich auch so schon auf den Frühling.